Brun Alphonse†de Henriville, marin dans la Kriegsmarine avant de partir au front. (Interviewé en 1994).

J’ai déjà vécu une première fois ma mort il y a cinquante ans.

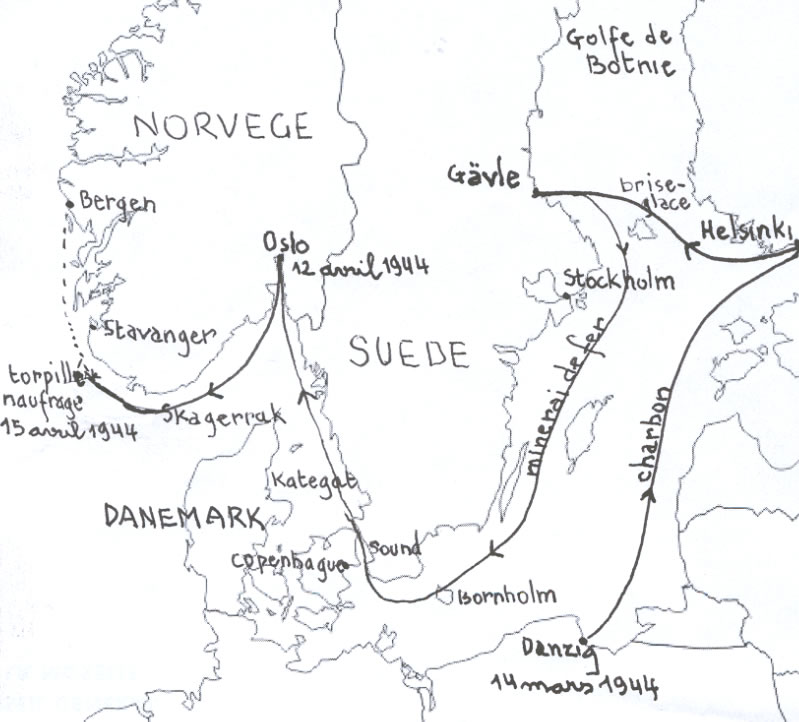

Cela s’est passé dans l’après-midi du 15 avril 1944 qui, cette année-là, était le samedi après Pâques.

(Extraits des pages 32, 33, 34)

Subitement, tel un coup de tonnerre, les clameurs des guetteurs de l’avant avaient retenti : «Sillage torpille à bâbord !» Différentes choses se passèrent alors simultanément ou quasi-simultanément, et plus vite qu’on ne peut le raconter. Immédiatement, les klaxons résonnèrent, envoyant tous les hommes aux postes de combat.  De suite après, il y eut les deux explosions successives des deux torpilles qui vinrent frapper le bâtiment, lequel se souleva littéralement hors de l’eau et se brisa en retombant. Il coula si rapidement que personne ne fut en mesure d’entreprendre quoi que ce soit. Moi-même, je n’eus pas le temps de sauter à la mer, mais j’eus l’impression de tomber dans un trou immensément profond, pendant que des milliers de tonnes d’eau semblaient s’acharner à me mettre à mort ! A mort ? Cette idée me fit frissonner. En effet, j’avais compris immédiatement que je ne m’en sortirais pas et que tout était fini ! Au cœur de cette tempête monstrueuse et au creux de ce cratère provoqué par l’engloutissement de la poupe du cargo, un effroi douloureux me saisit à l’idée que j’allais devoir y laisser ma vie. Vite une dernière pensée me zébra l’esprit : « Papa, maman, mon Jésus, miséricorde ! » puis je sentis que je perdais connaissance.

De suite après, il y eut les deux explosions successives des deux torpilles qui vinrent frapper le bâtiment, lequel se souleva littéralement hors de l’eau et se brisa en retombant. Il coula si rapidement que personne ne fut en mesure d’entreprendre quoi que ce soit. Moi-même, je n’eus pas le temps de sauter à la mer, mais j’eus l’impression de tomber dans un trou immensément profond, pendant que des milliers de tonnes d’eau semblaient s’acharner à me mettre à mort ! A mort ? Cette idée me fit frissonner. En effet, j’avais compris immédiatement que je ne m’en sortirais pas et que tout était fini ! Au cœur de cette tempête monstrueuse et au creux de ce cratère provoqué par l’engloutissement de la poupe du cargo, un effroi douloureux me saisit à l’idée que j’allais devoir y laisser ma vie. Vite une dernière pensée me zébra l’esprit : « Papa, maman, mon Jésus, miséricorde ! » puis je sentis que je perdais connaissance.

Cet état d’abandon ne dut cependant durer qu’une fraction de seconde, puisque je revins à moi dans cet océan de douleur, soufflant, haletant, toussant, crachant comme un damné l’eau que j’avais avalée, mais en constatant non sans émoi que je venais d’échapper à la mort. Le trou d’eau - ou les trois trous d’eau s’étaient comblés d’eux-mêmes et j’avais été rejeté vers la surface de l’eau. J’avais eu l’indicible chance de ne pas avoir été entraîné vers le fond par le tourbillon principal, qui devait se situer là où il y avait eu précédemment l’avant du navire, et j’avais également été rejeté du tourbillon de l’arrière - beaucoup moins important - parce que poussé vers le haut par mon gilet de sauvetage.

Très rapidement, deux chaloupes, qui avaient été mises à la mer par l’un de nos escorteurs, circulèrent parmi les rares épaves qui se balançaient par là, pour recueillir les survivants.

Mais tout autour de nous et presque à perte de vue, la mer était écaillée de poissons morts. Cette image, je ne sais pourquoi, me rappela la vive impression qu’avaient provoquée sur moi, tout juste avant les explosions, les deux traînées de bulles, visibles de loin, lâchées par les torpilles à air comprimé que l’on devinait sous ces bulles. Et elles étaient alors déjà si proches du bâtiment...

Lâchant le bout de panneau que je m’étais coincé sous le bras, je fus amené à bord de l’escorteur. Là, les rescapés eurent la possibilité de se changer : les marins du remorqueur mirent leurs affaires à notre disposition, pendant que leur cuisinier nous préparait une boisson chaude. Un officier me posa la question de savoir pour quelle raison je me trouvais sur le pont au moment où le cargo avait été attaqué. La réponse que j’apportai était simple : c’était mon tour de veille. Si j’ai cité les vigies de l’avant pour leur découverte des torpilles, ma place à moi me commandait de veiller avec mon co-équipier à l’arrière de notre bâtiment, où nos yeux ne cessaient d’explorer constamment l’horizon. Nous nous tenions auprès des armes au-dessus de notre logis, et je sais pertinemment que si j’avais été au repos, je ne serais pas sorti sain et sauf de ce naufrage. En effet les torpilles, elles, n’arrêtaient pas d’avancer, comme attirées par un aimant sur leur victime désignée, face à des hommes de l’équipage se trouvant en émoi, sur le pont. Depuis le logis, je n’aurais pas eu le temps, matériellement, de me rendre à mon poste. La façon dont les choses se sont passées m’ayant été plutôt favorables, je pensais pendant un certain temps que la force des explosions, notamment de la seconde torpille, m’avait éjecté vers la mer, mais en essayant de reconstituer les faits, je me suis rendu à l’idée que j’étais tout simplement resté sur le troisième bout du navire. En se soulevant pour retomber dans un énorme geyser, ce tiers sortant, avant de disparaître dans les flots, m’entraîna avec lui dans son grandiose remous. L’eau qui combla le trou s’abattit sur moi, ne m’aspira pas vers le fond, mais au contraire, me catapulta comme une balle de ping-pong à la surface de la mer.