Becker Michel

Né à Zeurange le 11 septembre 1915, j’ai fait partie de la classe 1935. Incorporé à partir de mes 21 ans, j’ai effectué mon service militaire français avant la guerre de 1939-1945 et il a duré deux ans.

J’ai été incorporé le 20 octobre 1936 mais l’appel sous les drapeaux a compté à partir du 15 octobre 1936. J’ai été appelé au 110ème régiment d’infanterie de Dunkerque jusqu’au 15 mai 1938.

Après, sur ordre des armées, j’ai été affecté au 153ème régiment d’Infanterie de Forteresse du 15 mai 1938 au 15 octobre 1938 avec quinze jours de prolongation à cause des accords de Munich.

Je devais être démobilisé le 1er septembre 1939, mais à cause de l’annexion (Anschluss) de l’Autriche le 11 mars 1938 par l’armée allemande, je fus rappelé le 22 mars 1939 au même régiment en tant que disponible comme tous ceux qui avaient fait leur service militaire de 1936 à 38. A cause de la guerre avec la Pologne et par suite de la déclaration de la guerre entre l’Allemagne et la France, je suis resté aux armées. Chaque régiment donnait trois bataillons pour la guerre. Notre brigade regroupait les régiments suivants: le 153ème, le 133ème et le 34ème.

Je fus affecté au 133ème jusqu’au 20 avril 1940 et ensuite au 34ème d’infanterie jusqu’à la fin de la guerre.

A Dunkerque, après trois mois d’instruction, je fus d’abord le garçon à tout faire du capitaine. Ensuite, notre compagnie fut chargée de creuser des tranchées antichars à Hazebrouck, et pendant ce temps j’étais devenu infirmier pour militaires dans l’hôpital civil de cette ville, jusqu’au départ des Alsaciens-Lorrains de la compagnie appelés à Oermingen (ligne Maginot) près de Sarreguemines (j’en fis partie avec une dizaine de compagnons).

Accompagné d’un camarade, j’ai été fait prisonnier dans une maison d’Emberménil (un canton de Meurthe-et- Moselle), par un sergent allemand qui fouillait les maisons. Il m’apostropha : « Vous, salaud de Polonais, on devrait tous vous fusiller » alors je lui ai répondu : « Moi je suis Lorrain ». Il me demanda de quel secteur je provenais et moi de lui répondre que j’habitais près de la frontière de la Sarre et lui alors de répliquer « moi je viens de Sarrebruck ». Son coup de colère provenait du fait qu’on avait parmi nous une division de volontaires polonais qui avait combattu avec courage à nos côtés. Les Allemands avaient eu beaucoup de pertes et c’est pour cela que le sous-officier était très remonté.

Arrêté par les Allemands, le 14 juin 1940, je fus logé à Bataville dans une grande prairie à même le sol, faute de place. La nourriture était minime, on était 2 000 à 3 000 prisonniers.

Le 17 septembre 1940, j’ai été libéré en tant qu’Alsacien-Mosellan à destination de Vitry-sur-Orne chez mon oncle. J’ai ensuite obtenu une permission des autorités allemandes pour aller à Grand-Pont en Vienne rejoindre mes parents qui y étaient évacués. Toute la famille est revenue fin septembre en Lorraine. Comme notre région était à ce moment-là sous domination allemande, nous avons dû signer notre renoncement à la nationalité française et accepter d’être Allemand sous peine d’internement dans les camps mais notre cœur est resté français envers et contre tout.

J’ai travaillé en Sarre comme électricien jusqu’au 25 novembre 1943, date à laquelle je fus incorporé dans l’armée allemande. Cette incorporation a été forcée : c’est sous la menace que j’ai dû endosser l’uniforme feldgrau: en cas de refus, mes parents risquaient l’internement dans un camp de transplantation en Silésie, région d’Europe sise entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.

Le 25 novembre 1943, je suis parti de Niedaldorf pour Heidelberg, lieu de convocation réunissant environ 2 000 Alsaciens-Lorrains. Là, nous avons eu notre affectation définitive. Pour moi c’était Leba en Poméranie. Pendant le trajet, la même nuit, nous avons subi une attaque aérienne. Le train s’est arrêté en rase campagne et tout le monde s’est réfugié dans les champs. Ce n’était pas notre convoi qui était visé mais la grande ville d’à côté. Puis tout le monde a réembarqué dans le train qui a démarré doucement.

Quelques jours après notre affectation, la radio allemande annonçait mensongèrement que 2 000 Alsaciens et Mosellans s’étaient engagés volontairement dans la Kriegsmarine.

Dans un premier temps, recruté comme matelot de la marine allemande (du 25 novembre 1943 au 14 mars 1944), j’ai été muté, du 15 mars au 13 juin 1944, à Schlochau ville-garnison où s’effectuaient les futures affectations. Comme j’étais électricien, je fus envoyé à Neustrelitz du 14 juin au 15 août 1944. J’y ai suivi des cours d’électricité et ensuite j’ai embarqué sur le cuirassier Gneisenau à Gotenhafen du 15 août au 12 septembre 1944. J’ai eu une permission de quatre jours que j’ai passée chez moi à Zeurange. Durant le congé, j’ai cherché la possibilité de me cacher pour ne plus retourner au combat, mais cela comportait trop de risques pour les miens et pour tous ceux qui m’auraient aidé : risque de dénonciation et risque d’internement dans les camps de concentration. Et d’autant plus que le commandant de ma compagnie m’avait laissé entendre et prévenu que si je tentais la désertion je ne reviendrais plus en vie au pays natal. C’était ma dernière permission. Qui pouvait prédire à ce moment-là que je resterai plus de 20 mois absent et loin du foyer natal, avec une pensée quotidienne pour mes parents et ma fiancée ? Pendant ces quatre jours de congé et à cause de la censure des lettres, (le courrier était parfois lu), ma famille et moi avions mis au point une astuce pour communiquer l’endroit où je me trouverais dès mon retour à l’unité. Sur certaines lettres majuscules, je devais mettre un point.

Grâce aux initiales pointées on découvrait le nom de la ville d’affectation. Par le biais de ce subterfuge, ma famille et ma fiancée ont ainsi appris que je servais sur le Tirpitz.

Début septembre 1944, la poste allemande avait plié bagages car les Américains étaient devant Metz et Thionville. Ma dernière lettre, ou l’une de mes dernières, je l’avais expédiée, à Hemmesdorf en Sarre, chez une connaissance, dont la femme était originaire de Zeurange et qui a pu la faire parvenir à ma famille.

Je ne savais pas que j’allais être à ce moment-là un miraculé du naufrage du Tirpitz !

Le canonnier Klaus Rohwedder relate le naufrage du Tirpitz le 12 novembre 1944:  « Ce dernier bombardement, je l’ai vécu dès le commencement de l’attaque et je vais vous l’évoquer. Les avions anglais volaient en formation serrée côté tribord et provenaient de la direction du Balsfjord.

« Ce dernier bombardement, je l’ai vécu dès le commencement de l’attaque et je vais vous l’évoquer. Les avions anglais volaient en formation serrée côté tribord et provenaient de la direction du Balsfjord.

Comme nous étions déjà postés à nos emplacements de tir suite à l’alerte aux avions, nous pouvions clairement suivre les péripéties. Nous attendions la venue de nos chasseurs faisant partie de l’escadrille dite de la Mer de Glace stationnés à Bardufoss prévus pour attaquer les bombardiers Lancaster, mais aucune aide ailée n’arriva, bien que les haut-parleurs du bord avaient annoncé leur intervention. La peur se lisait dans les yeux, beaucoup de matelots supposaient que ce serait le dernier jour de leur existence. Après que l’artillerie lourde eut ouvert le feu et que les salves détonaient loin en-dessous des attaquants, ces derniers se disséminèrent, en maintenant cependant leur angle d’attaque. Quand nous reçûmes l’autorisation de leur tirer dessus alors qu’ils s’approchaient du navire, la tension terrible que je ressentais en moi jusqu’alors tomba.

Je vis encore comment une machine volante largua une bombe, comment celle-ci poursuivit un chemin parallèle avec le vol de l’avion avant que je ne la perde de vue. L’espace d’un instant, je devinai son ombre se profilant à l’arrière, loin du navire.

Elle provoqua une énorme cascade au contact de la surface de l’eau qui enfla démesurément et envoya une gigantesque cataracte dans le ciel. Abritée des tirs, notre Flak légère riposta à son tour contre la formation ennemie qui évoluait à quelque 4 500 mètres au-dessus de nous. Nos tirs provoquaient un bruit indescriptible et dans ce vacarme infernal l’on ne pouvait guère distinguer les détonations émises par les différentes munitions tirées.

Le fracas assourdissant s’amplifia encore lorsqu’un énorme choc, le premier encaissé à bâbord, fit trembler le bateau. Il tomba une grande quantité d’eau sur nous. Lors de la deuxième frappe, le bâtiment s’inclina aussitôt à bâbord. Les munitions ne parvenaient plus aux tourelles de tir. J’empoignai encore quelques obus dans le compartiment  réservé à leur rangement car l’accès à l’ascenseur donnant sur la soute était bloqué par une chaloupe arrachée de ses bossoirs. De ce fait, les pourvoyeurs de munitions n’arrivaient plus aux canons.

réservé à leur rangement car l’accès à l’ascenseur donnant sur la soute était bloqué par une chaloupe arrachée de ses bossoirs. De ce fait, les pourvoyeurs de munitions n’arrivaient plus aux canons.

Entretemps, la gîte s’était accentuée ce qui fit que je ne pus plus armer le tube. L’obus que j’essayais d’engager dans le fût glissa du bloc de la culasse mobile et tomba du pont cuirassé dans l’eau où d’autres débris le rejoignirent. Je me rendis alors compte que, de tout l’effectif de notre personnel de tir, il ne restait plus qu’un camarade qui servait avec moi la mise à feu. Les restants se trouvaient à l’intérieur du coffrage blindé du canon.

Bientôt, il nous devint impossible de nous tenir debout sur le pont et nous nous agrippâmes au bastingage. Nos tirs de réplique baissèrent d’intensité, seuls quelques tirs étaient encore envoyés. Autour du bateau éclataient encore dans les flots des bombes éparses. A propos de l’explosion de la tourelle César, nous n’avions rien remarqué. Pourtant, le navire tremblait continuellement à chaque coup qui éclatait à proximité. Avec une gîte de 80° environ, mon camarade et moi grimpâmes par-dessus le garde-corps du pont supérieur vers la coque blindée tribord. J’arrachai mon casque lourd de la tête et le jetai devant moi. Il sauta en grotesques bonds, par dessus la coque, dans l’eau.

Il ne me restait plus aucune trace de peur. Je réfléchis rapidement à la manière de savoir comment je pourrais rapidement quitter le navire car on devait compter, à tout moment, sur de plausibles explosions susceptibles d’éclater à l’intérieur du navire et de le pulvériser.

Je m’efforçai d’atteindre l’arrière car c’est de là que la distance à la rive nous paraissait la plus courte.  Nous cherchâmes encore refuge derrière l’hélice bâbord car les avions de la 2ème vague survolaient à leur tour le bâtiment. Comme aucun tir de réplique ne partait plus du bâtiment, nous enjambâmes le safran tribord. Quant à moi, j’avais au préalable enlevé mes bottes et mon caban (Kolani), puis nous avons sauté dans l’eau.

Nous cherchâmes encore refuge derrière l’hélice bâbord car les avions de la 2ème vague survolaient à leur tour le bâtiment. Comme aucun tir de réplique ne partait plus du bâtiment, nous enjambâmes le safran tribord. Quant à moi, j’avais au préalable enlevé mes bottes et mon caban (Kolani), puis nous avons sauté dans l’eau.

Mon camarade originaire de Hamburg qui devait partir à Noël pour sa permission de mariage n’est plus reparu à la surface pendant que je tentais de nager vers la rive.

Sur la surface de l’eau, s’était formée puis étalée une épaisse couche d’huile provenant de l’éclatement des réservoirs de carburant stocké. Avant que je n’atteigne les bouées enfilées sur le filet de protection entourant l’aire d’ancrage du Tirpitz, je tombai sur un tronc d’arbre salvateur auquel je m’agrippais. Mes yeux embués d’huile me brûlaient affreusement et avec un mouchoir je me les essuyai. Ce qui fait que je n’ai pas souffert d’irritations qu’ont connues beaucoup d’autres.

Au moment où un copain provenant de notre tourelle de tir nagea dans ma direction, j’aperçus un radeau de sauvetage qui dérivait par là : nous l’avons récupéré et grimpé dessus. Cela a été notre planche de salut !

Comme de trop nombreux camarades s’agrippaient sur les bouées accrochées au filet de protection, ces flotteurs coulèrent progressivement suite aux lourdes grappes humaines qui s’y étaient agglutinées.

Autour de nous, à côté des centaines de morts, dérivaient de nombreux nageurs qui cherchaient à se sauver. Rares étaient ceux qui avaient enfilé leur gilet de sauvetage, je n’avais également pas endossé le mien.

Je ne me souviens plus de la durée que j’ai passée dans l’eau, je n’avais plus la perception réelle des événements. De même je n’ai ressenti aucune froidure dans l’eau, je pense qu’elle avoisinait quelques degrés au-dessus de zéro. Peu de temps après, nous fûmes sortis de l’eau par un bateau de pêche norvégien qui nous ramena à bord du porte-canons anti-aériens, le Flakträger Thétis (ex-Tordenskold). On nous soigna en premier lieu avec du rhum, puis on coupa et arracha de nos corps nos habits souillés d’huile grasse, ensuite l’on nous dirigea vers les lavabos de bord. Le nettoyage de l’huile à coups de brosse à chiendent et de savon sous la douche fut une torture, un tourment que je garde toujours encore comme souvenir vivace en moi. On nous dota d’habits de fortune, le navire en disposait en petite quantité. Le lendemain, nous fûmes transportés à terre, à Tromsø. Nos vêtements n’étant pas suffisants, on nous affubla de couvertures de laine supplémentaires. Par hasard, un voisin de mon père m’avait aperçu à Tromsø et put donc lui signaler que j’étais vivant. ».

Becker Michel se retrouve bloqué dans le Tirpitz chaviré :

Becker Michel se retrouve bloqué dans le Tirpitz chaviré :

Le 12 septembre 1944, ce fut le départ pour l’Alta fjord en Norvège sur un bateau de transport de troupes pour rallier le cuirassier Tirpitz à la redoutable puissance de feu, un cauchemar pour les responsables des marines alliées qui n’eurent de cesse de vouloir en finir avec ce monstre provocateur des mers, menaçant les convois alliés dans l’Atlantique ou à travers l’Arctique.

Sur le grand bâtiment de combat (Schlachtschiff) Tirpitz, notre section de dix hommes était affectée uniquement à la réparation des téléphones. Pendant les manœuvres d’alerte, il n’y avait que deux couloirs assez étroits dont nous disposions, pour atteindre le pont supérieur du navire de guerre. Lors des attaques aériennes, il ne fallait surtout pas se tromper de sens ou trébucher sous peine de se faire piétiner par les incessants passages de toute une foule de marins occupés chacun à tenir un rôle particulier. Les couloirs et les escaliers avaient une couleur spéciale pour distinguer les différents corps de métier affectés aux salles dans lesquelles ils œuvraient.

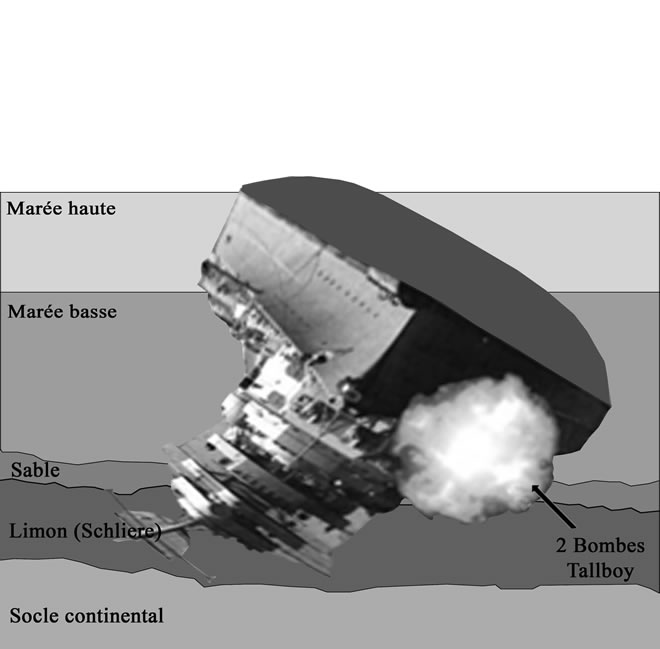

Comme j’avais déjà vécu deux attaques aériennes précédentes sans grand dommage personnel, je ne me fis pas du mauvais sang. Mais ce jour-là, le 12 novembre 1944, j’ai comme on dit, vécu la fin du monde dans un tohu-bohu démoniaque avec des tonnerres assourdissants qui roulèrent, enflèrent, se cassèrent sur les cloisons pour revenir dans un infernal cataclysme vous secouer comme un cocotier sous la tornade ! Accentuant la tragédie, l’implosion de la soute à munitions, pareille aux forges éruptives de Vulcain, culbuta notre colosse et sembla en avoir fait un pantin ! Au moment des impacts provoqués par une succession de deux ou trois bombes au pouvoir destructeur démesuré, nous avons eu la chance de ne pas nous trouver sur les superstructures. Des hommes y ont été soufflés comme des fétus de paille, nous relateront certains rescapés qui, baignant dans les flots glacés, avaient pu être rapidement secourus. Identiques à des chocs successifs qui ébranlaient à chaque fois le tréfonds de vous-même avec des échos assourdissants qui couraient dans les coursives en secouant tout votre corps, les vibrations tonitruantes se vrillaient dans les tympans prêts à éclater comme des peaux de tambour distendues par les ondes piégées. Alourdi par les trombes d’eau de mer qui s’engouffraient dans le flanc perforé, notre cuirassé de bataille tourna progressivement de plus d’un quart de tour sur lui-même, balloté par une main titanesque qui se joua de la masse de ses 50 000 tonnes d’acier. Nous avons alors tourneboulé dans tous les sens après avoir fait auparavant quelques cabrioles lors de chaque coup porté au but. Tout ce qui n’était pas solidement accroché volait dangereusement au milieu des humains.

Au moment de la dernière explosion, je m’étais calé par pur hasard dans un renfoncement, les épaules ancrées dans l’encoignure d’une cloison séparative. Ayant culbuté dans le recoin adverse, je me relevai, sonné. Déboussolés, sans perception précise de l’espace, nous restâmes enfermés dans cette carcasse de métal pendant une bonne vingtaine d’heures avant d’être libérés. Emprisonnés à dix personnes dans la centrale téléphonique du cuirassier, il fallait la fuir sans crier gare ! Quel monde angoissant régnait dans ce noir de caveau ! Durant ces instants de panique et de folie extrêmes, les escaliers se gravissaient à l’envers, tout était sens dessus dessous, c’était comme si l’on marchait sur la tête ! Imaginez votre maison permuter de plus d’un quart de tour sous l’effet d’un tremblement de terre avec la toiture enfouie dans le sol et que vous marcheriez en position oblique sur le plancher, pardon ! sur la fenêtre de votre cuisine dans l’obscurité la plus totale, au milieu des chaises, table et armoires renversées ! La déambulation du dahu ! L’obscurité rendait les décors mystérieux car ils semblaient enveloppés d’une nébuleuse indistincte réfléchie par certains boutons phosphorescents.

Déboussolés, sans perception précise de l’espace, nous restâmes enfermés dans cette carcasse de métal pendant une bonne vingtaine d’heures avant d’être libérés. Emprisonnés à dix personnes dans la centrale téléphonique du cuirassier, il fallait la fuir sans crier gare ! Quel monde angoissant régnait dans ce noir de caveau ! Durant ces instants de panique et de folie extrêmes, les escaliers se gravissaient à l’envers, tout était sens dessus dessous, c’était comme si l’on marchait sur la tête ! Imaginez votre maison permuter de plus d’un quart de tour sous l’effet d’un tremblement de terre avec la toiture enfouie dans le sol et que vous marcheriez en position oblique sur le plancher, pardon ! sur la fenêtre de votre cuisine dans l’obscurité la plus totale, au milieu des chaises, table et armoires renversées ! La déambulation du dahu ! L’obscurité rendait les décors mystérieux car ils semblaient enveloppés d’une nébuleuse indistincte réfléchie par certains boutons phosphorescents.

Se retrouver cul par-dessus tête, marcher sur des murs (tout à l’heure encore parois), enjamber à tâtons le haut des embrasures de portes au milieu de l’affolement général, cela vous désorientait au plus haut point. Des cris fusaient : « Il faut monter, l’eau va nous atteindre ! » Demandez donc à un aveugle de se localiser dans un capharnaüm où il n’a jamais mis les pieds, c’est mission impossible pour lui de retrouver le fil conducteur de la sortie ! Des portes coupe-feu se retrouvèrent coincées. Parfois il fallut marcher dessus, en tirer une vers le haut pour l’entrebâiller et s’y glisser pour remonter du fond vers la surface, comme si l’on remontait bizarrement du grenier vers la cave ! Maintes fois, on rebroussa chemin au milieu des cris de détresse que lançaient des machinistes prisonniers dans le dédale de tôles. Des craquements inquiétants, des gargouillis, des bruits fugaces se faisaient entendre, l’eau qui s’engouffrait de par le pont éventré faisait éclater les cloisons dans un grondement sourd, répété à chaque éventration par le flot liquide qui grignotait dangereusement les espaces compartimentés. Il nous fallut remonter en nous accrochant aux rambardes des escaliers (devenus inadaptés), les pieds dans les glissières, avançant par précaution, le vide en-dessous de nous. Le Tirpitz était un labyrinthe et tels des Petits Poucets, nous avancions à l’aveuglette. Des soubresauts venus des coursives agitèrent le navire. Des exclamations désespérées de marins, partis comme nous vers le salut, se devinaient derrière les parois limitrophes que les encagés obturaient parfois en passant les sas de sécurité qu’ils verrouillaient illico pour ne pas voir l’eau sournoise leur emboîter le pas. Ce faisant, ils condamnaient l’accès de la porte du salut à d’autres valeureux matelots. L’air se raréfiait, les odeurs de gaz brûlés prenaient à la gorge. Des râles sinistres d’hommes, faits comme des rats pris dans la nasse et qui savaient qu’ils allaient se noyer, nous parvenaient et accentuaient l’angoisse morbide qui nous étreignait.

Des portes coupe-feu se retrouvèrent coincées. Parfois il fallut marcher dessus, en tirer une vers le haut pour l’entrebâiller et s’y glisser pour remonter du fond vers la surface, comme si l’on remontait bizarrement du grenier vers la cave ! Maintes fois, on rebroussa chemin au milieu des cris de détresse que lançaient des machinistes prisonniers dans le dédale de tôles. Des craquements inquiétants, des gargouillis, des bruits fugaces se faisaient entendre, l’eau qui s’engouffrait de par le pont éventré faisait éclater les cloisons dans un grondement sourd, répété à chaque éventration par le flot liquide qui grignotait dangereusement les espaces compartimentés. Il nous fallut remonter en nous accrochant aux rambardes des escaliers (devenus inadaptés), les pieds dans les glissières, avançant par précaution, le vide en-dessous de nous. Le Tirpitz était un labyrinthe et tels des Petits Poucets, nous avancions à l’aveuglette. Des soubresauts venus des coursives agitèrent le navire. Des exclamations désespérées de marins, partis comme nous vers le salut, se devinaient derrière les parois limitrophes que les encagés obturaient parfois en passant les sas de sécurité qu’ils verrouillaient illico pour ne pas voir l’eau sournoise leur emboîter le pas. Ce faisant, ils condamnaient l’accès de la porte du salut à d’autres valeureux matelots. L’air se raréfiait, les odeurs de gaz brûlés prenaient à la gorge. Des râles sinistres d’hommes, faits comme des rats pris dans la nasse et qui savaient qu’ils allaient se noyer, nous parvenaient et accentuaient l’angoisse morbide qui nous étreignait. Au bout d’un temps indéterminé passé dans des pérégrinations angoissantes, des bruits feutrés provenant à n’en pas douter de l’extérieur nous indiquèrent que les secours s’activaient. Nous saurons plus tard que le navire-atelier Neumark avait d’abord dû chauffer ses turbines à vapeur pour s’approcher de l’épave et y lancer ses escouades de secours. L’impatience nous gagna. Des gars perdaient la raison. Un officier sur un ton énergique les tança vertement. Avec les émanations de gaz toxiques, une sensation d’étouffement nous brûlait la gorge. Ce serait bête maintenant de trépasser par manque d’oxygène ! Il n’y eut jamais autant d’invocations au Ciel que cette damnée nuit-là ! Les remontrances nous firent tenir coi, aucun n’osa exprimer de vive voix ses angoisses. Mais bientôt, telle la Bête qui fait crier la peur au cœur de l’homme, des gars se déchaînèrent, cognant à tout va sur les parois comme des forcenés. « Mais que f…..t-ils là dehors ? Ces s….s devraient se surpasser » râla un incorrigible défaitiste. « L’embêtant, nous expliqua un Obermaat plein de bon sens, c’est la marée descendante qui rend à coup sûr l’opération risquée. A quoi, dites-moi, voulez-vous que les soudeurs s’accrochent, la paroi tribord doit être lisse comme une peau de baleine ! Alors de grâce, prenons notre mal en patience !

Au bout d’un temps indéterminé passé dans des pérégrinations angoissantes, des bruits feutrés provenant à n’en pas douter de l’extérieur nous indiquèrent que les secours s’activaient. Nous saurons plus tard que le navire-atelier Neumark avait d’abord dû chauffer ses turbines à vapeur pour s’approcher de l’épave et y lancer ses escouades de secours. L’impatience nous gagna. Des gars perdaient la raison. Un officier sur un ton énergique les tança vertement. Avec les émanations de gaz toxiques, une sensation d’étouffement nous brûlait la gorge. Ce serait bête maintenant de trépasser par manque d’oxygène ! Il n’y eut jamais autant d’invocations au Ciel que cette damnée nuit-là ! Les remontrances nous firent tenir coi, aucun n’osa exprimer de vive voix ses angoisses. Mais bientôt, telle la Bête qui fait crier la peur au cœur de l’homme, des gars se déchaînèrent, cognant à tout va sur les parois comme des forcenés. « Mais que f…..t-ils là dehors ? Ces s….s devraient se surpasser » râla un incorrigible défaitiste. « L’embêtant, nous expliqua un Obermaat plein de bon sens, c’est la marée descendante qui rend à coup sûr l’opération risquée. A quoi, dites-moi, voulez-vous que les soudeurs s’accrochent, la paroi tribord doit être lisse comme une peau de baleine ! Alors de grâce, prenons notre mal en patience !

- N’oubliez pas que la nuit froide s’est installée et pourtant vous constatez que rien n’arrête les opérations, ils manœuvrent au-dessus de nous ! Et si parfois, ils s’arrêtent, c’est pour localiser toutes les sources sonores disséminées sous la coque, synonyme de présence humaine, plaida un inconnu.

- Vous savez comme moi qu’on ne découpe pas des tôles épaisses, encore moins le blindage près de la ligne de flottaison, gros comme la taille de mes pieds, avec de simples ouvre-boîtes mais avec du matériel approprié, il leur faudra des quintaux de carbure de calcium pour alimenter l’oxycoupage !»

Des gaz délétères, plus âcres et nocifs que les émanations d’un feu consumant du bois humide, s’immiscèrent bientôt dans notre prison aquatique, signe actif de percements salvateurs. Ils étaient provoqués par les jets incandescents de la flamme d’acétylène qui grignotait centimètre par centimètre la partie métallique à découper. Puis, quelques hercules, les bras tatoués, s’acharnèrent sur les panneaux découpés que des minces bavures retenaient encore à la coque. Enfin, un trou noir se dessina dans la nuit naissante du lendemain.

Des sauveteurs s’y glissèrent, firent sauter à la masse les portes rébarbatives et avancèrent vers les emmurés. Le SALUT était là : sauvés ! Au milieu de l’air frais marin si rassurant et vivifiant, il me semblait revenir à la vie.

Je découvris dans le flanc du cuirassé, tel un damier, des fenêtres découpées par où avaient dû être extirpés avant nous d’autres rescapés.

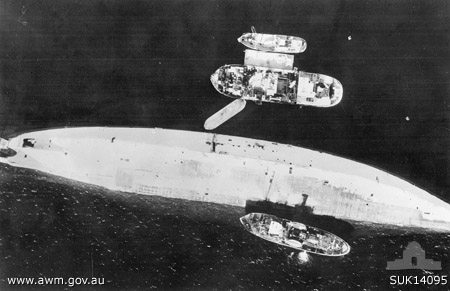

Témoignage de Werner Neuweg :  « Je ne pourrais jamais oublier le drame qui m’a transpercé lorsque les nuages de fumée se furent dissipés après l’attaque des bombardiers lourds anglais le dimanche 12 novembre 1944 sur le Tirpitz. C’est seulement après une observation plus poussée que je constatais, que ce que je prenais pour une île était en fait la coque chavirée du Tirpitz, située à environ 500 mètres de notre bateau-atelier de réparations, le Neumark. Cette fois-ci, l’ennemi avait atteint le mastodonte là où les attaques précédentes avaient échoué, à savoir rendre le dernier navire de guerre de la Kriegsmarine totalement inoffensif.

« Je ne pourrais jamais oublier le drame qui m’a transpercé lorsque les nuages de fumée se furent dissipés après l’attaque des bombardiers lourds anglais le dimanche 12 novembre 1944 sur le Tirpitz. C’est seulement après une observation plus poussée que je constatais, que ce que je prenais pour une île était en fait la coque chavirée du Tirpitz, située à environ 500 mètres de notre bateau-atelier de réparations, le Neumark. Cette fois-ci, l’ennemi avait atteint le mastodonte là où les attaques précédentes avaient échoué, à savoir rendre le dernier navire de guerre de la Kriegsmarine totalement inoffensif.

Plusieurs bombes d’environ 6 tonnes chacune, lancées de la vingtaine de Lancaster, avaient atteint de plein fouet le navire et avaient réussi à le faire chavirer, son flanc droit hors des flots. Ce qui advint des 2 000 hommes d’équipage était à ce moment des faits complètement incertain. Il était à admettre que beaucoup d’entre eux qui étaient tombés à l’eau ou qui avaient sauté par-dessus bord avaient été secourus par des canots de sauvetage dirigés vers le lieu du drame. (Ndr, l’absence d’équipage -autre que les artilleurs et les techniciens indispensables à l’alimentation du navire- réduisit les pertes humaines.)

Les chaudières furent réactivées sur le Neumark pour les mettre sous pression de vapeur. Lorsque les premiers secours étaient revenus rendre compte des dégâts provoqués par les bombes, ils signalèrent que des survivants qui manifestaient leur présence par des coups répétés sur la coque se trouvaient dans l’épave. Il devenait clair qu’il fallait aussitôt que possible mettre les actions de sauvetage en route avec l’implication rapide et efficace du Neumark. Savoir comment les opérations de sauvetage allaient se dérouler, n’était pas à ce moment-là clairement défini car notre bateau avait été agencé pour procéder aux réparations classiques relatives à des dommages de toutes sortes qui pouvaient survenir sur un navire. Mais, concernant le sauvetage d’un navire chaviré avec ses épaisses cloisons d’acier blindées, notre atelier flottant n’était ni conçu ni préparé à une telle catastrophe. Lorsque le Neumark eut, après ses deux heures de chauffe, assez de vapeur pour faire tourner ses turbines, lever l’ancre et s’aligner le long de la coque du Tirpitz, c’est là que se profilèrent de nouvelles difficultés qu’il nous fallait impérativement surmonter. A cause de la pente prise par l’épave, le Neumark ne pouvait pas s’amarrer directement au corps du bâtiment renversé, car le niveau de la mer variait de 15 à 30 mètres suivant les marées.

Lorsque le Neumark eut, après ses deux heures de chauffe, assez de vapeur pour faire tourner ses turbines, lever l’ancre et s’aligner le long de la coque du Tirpitz, c’est là que se profilèrent de nouvelles difficultés qu’il nous fallait impérativement surmonter. A cause de la pente prise par l’épave, le Neumark ne pouvait pas s’amarrer directement au corps du bâtiment renversé, car le niveau de la mer variait de 15 à 30 mètres suivant les marées.

Par ailleurs, face à l’étendue d’eau qui enveloppait l’épave, tout le trafic du transport de matériel nécessaire aux opérations de sauvetage ne pouvait être entrepris qu’à l’aide de bateaux d’appoint. C’est donc avec le concours de tous les autres équipages de bateaux ancrés dans le fjord que cette opération put être menée efficacement. Le fait de se déplacer sur la coque devenue pentue à 135° ne fut rendu possible qu’à l’aide d’échelles, de cordes. Sur cette pente très raide et très glissante, le danger d’une chute dans la mer pouvait se produire à tout instant. De par sa proximité avec le cercle polaire, la nuit survenait très vite et durait longtemps. Il fallut donc placer des câbles électriques, établir le courant pour disposer de la lumière mais aussi ramener des tuyaux de lutte contre l’incendie et prévoir des aspirateurs, matériels qu’on venait à peine d’installer sur le bateau dès l’annonce de l’accident. Tout cet équipement à transborder rapidement s’avérait indispensable car lors de la découpe entreprise au chalumeau sur les panneaux d’acier et les cloisons entourant les salles, des incendies se déclaraient qu’il nous fallait éteindre au plus vite car les émanations de gaz devaient être neutralisées pour ne pas asphyxier les survivants. A chaque groupe de secours appartenait un infirmier qui pouvait dispenser les premiers soins. A peine les premiers trous dans la coque furent-ils percés que l’on obtint les principaux succès. Un cri enthousiaste s’éleva lorsqu’un important groupe de marins secourus rampa hors des cavités. Parmi eux se trouvait Ernst Renner de Munich. Avec lui furent sauvées 86 autres personnes. La récupération des emmurés du Tirpitz fut une course contre la montre. A propos des salles immergées totalement ou en partie par rapport au niveau de l’eau, certaines étaient sèches et intactes, il n’y avait personne qui s’y trouvait. Malheureusement, dans d’autres salles, il s’avéra que beaucoup d’occupants cloîtrés dans le monstre d’acier et qui comptaient refluer vers le haut du bateau suite aux ordres reçus ne purent jamais réaliser cet exploit.

On découvrit également des locaux dans lesquels ne se trouvaient plus que des morts, sans doute asphyxiés par manque d’oxygène. Entretemps on avait instauré des pauses d’écoute au cours desquelles on essayait de localiser les endroits d’où provenaient les bruits afin de mieux pouvoir se diriger dessus. Un repos bien mérité pour les équipages fut proposé après 36 heures de travail acharné après qu’aucun bruit ne fut plus détecté. A cet instant subsistait-il encore des rescapés ? Après un sommeil réparateur, les secours reprirent pour remonter les dernières dépouilles et bien plus tard, on put même récupérer les équipements techniques et les vivres… »

Becker Michel reprend : « Après le naufrage, les rescapés furent rapatriés vers l’Allemagne, sur l’île de Sylt, pour deux jours de repos le 16 décembre 1944 et ensuite, du 18 décembre 1944 au 13 janvier 1945, nous avons été transférés en maison de convalescence à Krumhübel (Riesengebirge) ville située maintenant en Pologne. On y était bien nourri. Ceux qui en avaient la possibilité purent rentrer chez eux pour y passer leur convalescence. Mais pour moi rentrer au pays était trop dangereux. Pour passer cette permission à Zeurange, j’aurais dû donner Saarbrücken comme lieu de séjour, passer les lignes allemandes ensuite les lignes américaines. En effet, à ce moment-là, les Américains avaient déjà fait avancer leur ligne de Front au-delà de Zeurange et si d’aventure j’avais pu les accoster, ils m’auraient arrêté, au vu de mon uniforme allemand et envoyé dans un camp du côté de Cherbourg (camp américain pour prisonniers). Mais avant cela, j’aurais dû passer les lignes allemandes avec le risque de me faire fusiller comme déserteur.

De retour à Neustettin en Poméranie le 31 janvier 1945, nous avions le choix entre deux affectations :

- soit être volontaire pour les bateaux de guerre, côté Atlantique. Je n’ai pas répondu.

- soit endosser l’uniforme gris pour le front russe, option que je préférais au bateau, pour pouvoir m’évader si possible. Comme à cette époque-là les Russes étaient déjà en Prusse-Orientale, on a été muté au front du 1er février au 1er mars 1945 à Woulflaze à 12 kilomètres de Neustettin, déjà en Allemagne.

Le 2 mars 1945 j’ai été fait prisonnier par des Russes dans une ferme à Eichkamp près de Jochow.

A l’approche des soldats cosaques, un soldat allemand et moi sommes allés nous cacher dans le foin, en espérant que ces derniers ne feraient que passer. Nous y avions également caché nos armes car devant l’invasion russe, c’est tout ce qui nous restait pour nous défendre. Il n’y avait plus ni canons ni avions.

Malheureusement pour nous, les soldats cosaques établirent leur cantonnement dans la ferme et c’est la faim qui nous obligea à sortir. Lors de notre arrestation, les Russes nous demandèrent nos armes et comme nous leur répondîmes que nous n’en détenions point, ils se mirent à les chercher et les trouvèrent, pour notre malheur, dans le foin. Cette dissimulation et ce mensonge furent très mal pris, car nous n’avions pas jugé nécessaire de les cacher bien loin, ma devise était d’en faire le moins possible et de rester en vie !

Pourquoi risquer ma vie dans un combat et pour un pays qui n’était pas le mien ? Malgré la couleur de mon uniforme, mon cœur lui, est resté à jamais français. Lors de ma capture par les Russes, comme j’avais toujours avec moi, bien caché sur ma poitrine, mon livret français (pour pouvoir à toutes occasions prouver mon identité) j’ai essayé de parlementer avec eux et justifier de ma nationalité tricolore.

Si les Allemands avaient trouvé ce livret militaire français sur moi, ils m’auraient fusillé. L’officier russe m’a pris le livret, l’a jeté dans le feu et ensuite m’a menacé de son sabre en faisant mine de vouloir me couper la tête. Ces Russes étaient des Cosaques, qui ne connaissaient pas l’écriture française et encore moins où se trouvait la Lorraine. De plus, portant l’uniforme allemand, n’importe quel prisonnier était mal vu et pour cause.

Quand les Allemands s’étaient retirés de Russie, ils avaient tout dévasté sur leur passage, tout brûlé, tout fait sauter. C’est simple, quand les Landser parlaient de la terre russe ils la nommaient : « La terre brûlée, die verbrannte Erde ». A cause de toutes ces exactions, de ces crimes et de ce conflit ayant entraîné des millions de morts, les Russes avaient besoin de bras pour travailler et reconstruire leur immense pays.

(Mon retour au pays natal s’effectua le 3 mai 1946 après un séjour difficile en Sibérie.

(cf tome 3 Malgré-Nous, qui êtes-vous ?)